『地層のきほん: 縞模様はどうしてできる? 岩石や化石から何がわかる? 地球の活動を読み解く地層の話 (やさしいイラストでしっかりわかる)』2018/5/2

目代 邦康 (著), 笹岡 美穂 (著)

地層にはなぜ細かい泥や小石、大きな石、貝殻などが含まれていたり、それぞれの層が違っていたりするのか? くねくね曲がっていたり、層がずれたりしているのはなぜか? そんな疑問に答えてくれる本で、地層のことだけでなく、地球の活動まで教えてくれます。(なお本書は、2010年4月発行の『見方のポイントがよくわかる 地層のきほん』の後継本だそうです。)

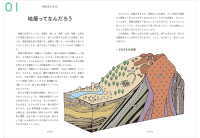

地層は、その積み重なり方から、その場所で過去に何が起こっていたのかを読み取ることができます。例えば、隆起・褶曲・沈降などの地盤の動きや、層に含まれる化石の種類や状態などが、さまざまなことを教えてくれるのです。

この本は地層についての色んな情報を、とても分かりやすい文章と、カラフルなイラストで教えてくれるので、とても勉強になりました。

地球の陸地と海底は、その年代が次のように大きく違っているそうです。

「(前略)世界最古の地層は、約40億年前のもので、カナダで発見されています。大陸の地層の中心となる部分は、主に花崗岩質の岩石からつくられています。その多くは35億年前~25億年前につくられ、その後、徐々に拡大していきました。」

「海底は、大陸ほど古い地層ではありません。古いものでも2億年程度です。大洋の海底は、海嶺とよばれる海底火山でつくられて行きます。そこでは、地下からマグマが次々と上がって来るため、新しい海底は、玄武岩質の溶岩からできています。」

……そんなに違っているんだ!

地球誕生は約46億年前と言われていますが、地球が誕生した時、地球には多くの微惑星が次々衝突してきて表面温度が高くなり、マグマオーシャンに覆われた状態だったので、この当時の記録はみんな溶けてしまって、地層の中には残っていないそうです。では、「約46億年前」の記録はどこに残っているのか?というと……

「当時の記録が残っていた場所の1つは、月でした。月は地球が誕生する最初の段階(原始惑星)のもの同士の衝突に伴って、砕け散ったものが、再び集まり地球の惑星になったと考えられています。月では、地球のようなマグマの活動や浸食作用がないため、月の表面には、地球や月の誕生当時の石ころがそのまま残っています。これらの岩石を分析すると古いもので46億年前といった年代が得られました。」

……そうだったんだ! また次のようなことも書いてありました。

「地球上で物質が循環している1つの証拠が堆積岩です。形成された当時からほとんど変化のない月では、物質の移動がほとんどなく、堆積岩は存在しません。」

……月には「堆積岩がない」とは想像したこともなかったので、驚きました。そうか……堆積岩は、空気や水によって岩や砂が循環するからこそ、できるんですね……。

この本は、こういう科学的なことを、とても簡潔に分かりやすく説明してくれます。

地層からは、さまざまな証拠から色々なことを推定できるのですが、それに関連した情報として、次のようなことが書いてありました。

・地層に残された地球の磁場

「(前略)過去の地磁気の記録は、火山岩に残されています。マグマが地上に出ると、その中に含まれる磁性を持つ鉱物は、そのときの地磁気の影響を受けて、それぞれが方位磁石のように同じ向きに揃っていきます。そこで岩石が固まるので、火山岩はそれが冷えて固まったときの地球の磁場を記録しているのです。海底火山のような連続して火山岩がつくり出されているところで、火山岩の地層を連続して調べると、地磁気が数万年数十万年のサイクルで入れ替わっている様子がわかります。」

*

・地層からわかる過去の環境

「(海から蒸発した)水蒸気である水は、水素と酸素が結合したものです。その酸素には、同位体元素といって、ごくわずかですが、原子量が少ない酸素が存在します。海水から蒸発しやすいのは、原子量の少ない酸素が結合している軽い水です。氷河が拡大する寒冷な時期には、この軽い水が、氷河として陸上に蓄えられ、海水には重たい水が残ります。

一方、氷河が溶ける温暖な時期には、陸上の氷が減って軽い水が海に流れ込むので、寒冷な時期に比べると、重たい水の割合が減ります。こうした変化は、そのときに海中に暮らしている有孔虫というプランクトンの殻に記録されています。有孔虫は、死ぬと海底に堆積していきます。海底の地層に堆積している有孔虫の殻を連続的に採取し、それに含まれる、重たい酸素と軽い酸素の比率を比べると、時代によって、その値が変化します。この割合の変化は、過去の気温の変化に読み替えることができるのです。」

*

・地層の年代の調べ方(放射性炭素の同位体を使う方法)

「昔、生息していた木は、生きていて呼吸をしているために、その当時の、炭素の同位体比を体内に保持しています。しかし、地層に埋まってしまった後では、その体内にある炭素は、放射性壊変が進み、同位体の数は減っていきます。放射性壊変とは、原子核が放射線を出して別の原子核に変わる現象のことで、炭素14は、時間の経過とともに窒素14に変わるので、その量が減っていきます。この減り方は一定のスピードなのでこの壊変した同位体炭素の量がわかれば、地層に埋まってからどのくらいの時間が経過しているかがわかります。」

*

『地層のきほん: 縞模様はどうしてできる? 岩石や化石から何がわかる? 地球の活動を読み解く地層の話』……地層だけでなく、大陸の動きや火山の噴火、津波の災害などについても分かりやすく教えてくれる本で、とても勉強になりました。見開きページに1つのテーマ(半分はイラスト)という構成になっているので、隙間時間に気楽に読むだけで、地球や地学のことを学ぶことが出来ます。みなさんも、ぜひ読んでみてください☆

* * *

本書には姉妹編として、『地層の見方がわかるフィールド図鑑』、『地形観察ウォーキングガイド』があるので、以下の商品リンクではそれも合わせて紹介しています。

* * *

なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。

<Amazon商品リンク>